Altmühlzentrum Burg Dollnstein

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Bei Dollnstein weitet sich das enge Tal der Altmühl von Treuchtlingen über Solnhofen plötzlich zu einem großen Talkessel, in dessen Mitte sich ein langgestrecktes Felsband von den umgebenden Höhen abhebt. Hier, am Flussübergang der alten Römerstraße, im Grenzland zwischen Bayern und Franken, entstand seit dem frühen Mittelalter am Nordufer der Altmühl um das Felsband in der Talmitte die Burg Dollnstein.

Burgstallungen und Burgtor sind bis heute erhalten. Nach aufwendiger Sanierung wurde hier das Altmühlzentrum Burg Dollnstein eingerichtet. Die vielfältige Ausstellung behandelt Themen aus der Geschichte der Burg, des Ortes und der Region sowie der Natur. Ein Prunkstück ist der Dollnsteiner Münzschatz.

Das Gebäude und seine Geschichte

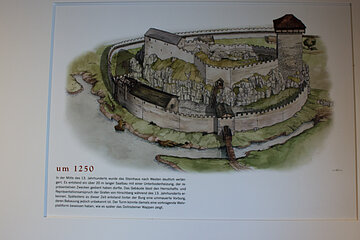

Zunächst entstand zwischen Altmühlufer und Felsen eine offene Siedlung. Diese wurde im 9. Jahrhundert mit einem Wall aus Baumstämmen und Erde und ab 1100 mit einer Wehrmauer, später mit Zinnen, umgeben. Der Zugang erfolgte durch ein sogenanntes Kammertor aus der Zeit um 1150. An die Innenseite der Mauer wurde um 1100 ein mächtiger Saalbau („Palas“) von 17 m Länge angebaut, der um 1200 auf 22 m verlängert wurde.

Seine Ausmaße lassen den Schluss zu, dass die erste Burg Dollnstein ursprünglich nicht auf dem Felsen stand, sondern eine Niederungsburg zwischen Burgfelsen und Altmühl war. Spätestens im 12. Jahrhundert begann man - wohl der neuen „Mode“ im Burgenbau folgend - mit dem Bau einer Höhenburg auf dem Felsen. Die „untere“ Burg wurde nach und nach überflüssig, den neuen Bedürfnissen angepasst, mehrfach umgebaut und teilweise abgebrochen. Nach dem Erwerb durch das Hochstift Eichstätt 1440 wurde die alte Burg am Fuße des Felsens endgültig zur Vorburg.

Wie dendrochronologische Untersuchungen ergaben, ließ Fürstbischof Albrecht II. von Hohenrechberg 1444/45 Wirtschaftsgebäude („Burgstallungen“) an die Burgmauer anbauen. Die Oberburg war bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges Sitz des Pfleg- und Kastenamtes Dollnstein des Hochstifts Eichstätt, in dessen Verlauf sie stark beschädigt wurde. Danach war sie nur noch spärlich bewohnt.

Im Zuge der Säkularisation 1802/03 fielen Ort und Burg Dollnstein an Großherzog Ferdinand II. von Toskana, Kurfürst von Salzburg, der sie 1804 versteigern ließ. Dabei wurde das Burggelände mit allen Gebäuden auf 7 Dollnsteiner Bürger aufgeteilt und ab 1980 nach und nach von der Gemeinde Dollnstein erworben. Nach der Versteigerung brachen die neuen Besitzer die Oberburg ab und verwendeten oder verkauften die Steine als Baumaterial. Der Burgstall und das Burgtor blieben vom Abbruch verschont, da sie landwirtschaftlich und teilweise als Wohnraum genutzt werden konnten.

Der gesamte Baubestand ist bis heute unverändert erhalten, verfiel jedoch zunehmend und befand sich zuletzt in einem ruinösen Zustand. Die dringend notwendige Sanierung der stark einsturzgefährdeten Anlage scheiterte jedoch lange Zeit an einem schlüssigen Nutzungskonzept, bis schließlich die Idee des „Altmühlzentrums Burg Dollnstein“ entwickelt wurde. Auf dieser Grundlage konnte der Komplex in den Jahren 2005 bis 2012 nach modernsten denkmalpflegerischen Gesichtspunkten saniert und die Ausstellung eingerichtet werden.